asanaでのタスク管理方法を解説!プロジェクトを可視化・効率化

近年、リモートワークやチームでの複雑なプロジェクト進行が一般化し、「誰が」「いつまでに」「何を」担当しているのかを可視化することがますます重要になっています。

その中でも多くの企業や個人に利用されているのが、タスク管理ツール Asana(アサナ)です。

この記事では、Asanaの基本的な使い方から、チームでの活用方法、さらには効率化を実現する応用機能までを解説します。これから導入を検討している方や、すでに利用しているけれどもっと効果的に使いたい方はぜひ参考にしてみてください。

この記事の目次

Asanaとは?基本的な特徴

Asanaは、プロジェクトやタスクをチームで共有し、進捗を「見える化」するためのクラウド型ツールです。

- シンプルなUI:直感的に操作できるデザインで、初心者でもすぐに使い始められる。

- 多様な表示形式:リスト表示、ボード表示、カレンダー、タイムラインなど、用途に応じた可視化が可能。

- リアルタイム共有:タスクの更新やコメントは即座に反映され、チーム全員が常に最新情報を把握できる。

Asanaは単なる「やることリスト」ではなく、チーム全体での生産性を高めるためのプラットフォームです。

公式サイトリンク

基本的な使い方

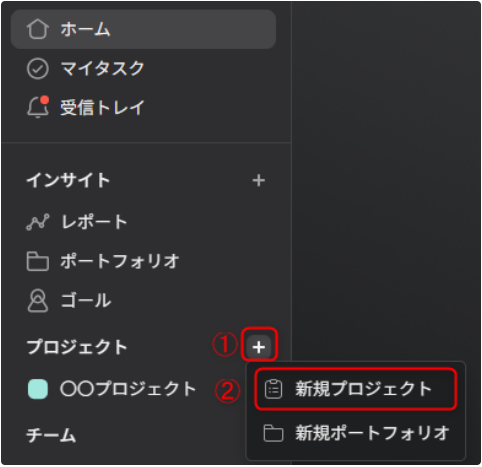

プロジェクトの作成

左メニューにあるプロジェクトの①「+」>②「新規プロジェクト」からプロジェクトを作成します。

最初のステップは「プロジェクト」を作成することです。これは、特定の業務やキャンペーン、開発案件などをまとめる箱のようなもので、例えば「新製品リリース準備」「採用プロセス管理」などです。

タスクの登録

プロジェクトの中に具体的な「タスク」を追加していきます。

- 「タスクを追加」からタスクを追加できます。

- の入力欄が表示されるので、タスク名を入力します。

- 自分だけでなく、チームのメンバーを割り当てることができます。

- カレンダーが表示さるので、タスクの期日を設定します。

- 優先度を選択します。優先度は自由に編集することができます。

- ステータスを選択します。ステータス名は自由に編集することができます。

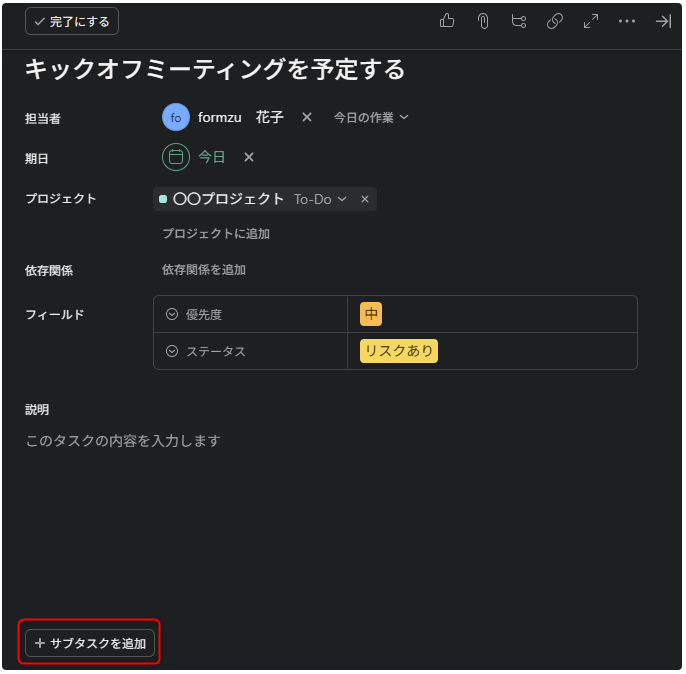

サブタスクの活用

大きなタスクを細分化したい場合は「サブタスク」を活用します。サブタスクはタスクの詳細画面にある「サブタスクを追加」から設定できます。

プロジェクトの可視化方法

Asanaの大きな魅力は、タスクを多角的に「見える化」できることです。目的やチームの進め方に応じて表示方法を切り替えることで、同じタスク情報でも全く違う視点からプロジェクトを俯瞰できます。

リストビュー

最も基本的な形式で、従来のToDoリストのようにタスクが縦に並びます。

- おすすめシーン:タスクを「担当者ごと」「優先度ごと」に整理したい場合

- ポイント:フィルターやソートを組み合わせると、「今週期限のタスクだけ表示」「特定メンバーのタスクだけ確認」などが可能。日常的なタスク管理や進捗確認に適しています。

ボードビュー

カンバン方式で「未着手 → 進行中 → 完了」などの列にタスクを配置する形式です。

- おすすめシーン:マーケティングキャンペーンや開発タスクなど、進行ステータスを重視するプロジェクト

- ポイント:ドラッグ&ドロップでタスクを移動できるため、進捗を直感的に把握することができます。

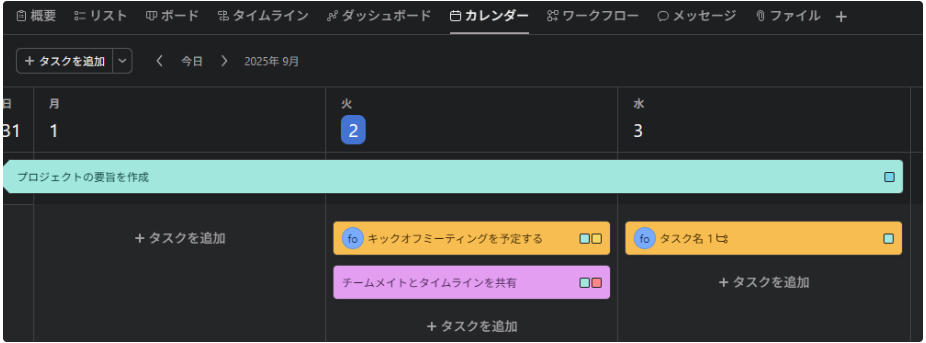

カレンダービュー

タスクの期限をカレンダー上に表示する形式で、スケジュール管理に強みがあります。

- おすすめシーン:イベント運営や納期が明確な案件、複数の締切が重なるプロジェクト

- ポイント:タスクの〆切が一目でわかるので、業務の偏りやリソース不足を事前に把握できます。Googleカレンダーと同期して、日常の予定と合わせて確認する活用方法も便利です。

タイムラインビュー

ガントチャート形式でタスクの開始日・期限・依存関係を可視化します。

- おすすめシーン:複数部門や多数のメンバーが関わる大規模プロジェクト

- ポイント:タスク同士の依存関係を設定できるため、「Aが終わらないとBに着手できない」といった流れを明確にできます。進捗が遅れた場合も、どのタスクに影響が及ぶのかを直感的に把握可能です。リソースの偏りを見直す際にも役立ちます。

チームでの活用方法

個々のタスクが“情報のハブ”となることで、関係者全員が同じ情報にアクセスでき、無駄なコミュニケーションや行き違いを防ぐことができます。

コメント機能

各タスクにはコメント欄があり、担当者と依頼者がコミュニケーションを取ったり、メモを残したりすることができます。そのため、メールやチャットに散らばりがちな情報を一元化できるのがメリットです。

「資料のデザインを修正してください」といった指示をタスク上で行えば、担当者は背景や添付ファイルとあわせて確認できます。

添付ファイルの共有

Google DriveやDropboxなどと連携して、関連資料をタスクに直接添付できます。プレゼン資料の最新版をタスクに紐づけておけば、レビュー担当者が迷わずアクセスできます。また、納品用データも同じタスクに保存しておけば、後から確認する際も便利です。

通知とフォロー

タスクの更新や完了時には自動通知が送られるため、進捗を常に追跡可能です。また、関係者は「フォロー」することで直接担当していなくても状況を把握できます。

効率化のためのポイント

Asanaを導入しただけでは業務が自動的に効率化するわけではありません。ツールの特性を活かしつつ、日々の運用に工夫を加えることで効果を最大化できます。以下のポイントを押さえることで、プロジェクトの停滞を防ぎ、スムーズにタスク管理できるでしょう。

タスクは細かく切る

漠然と「資料作成」「キャンペーン準備」といった大きなタスクでは進捗が見えにくく、完了までの時間も読みにくくなります。

例

「資料作成」を「構成案作成」「デザイン依頼」「校正」「最終チェック」など細かく分解

メリット

担当者が明確になり、作業の抜け漏れ防止や進行状況の把握が容易に。

期限を必ず設定する

「締め切りなし」のタスクは後回しになりがちです。Asanaでは、期限を設定するとカレンダーやタイムラインに自動反映され、チーム全体でスケジュールを共有できます。

無理のない締切を設定し、前倒しで進めたい場合は「開始日」も合わせて登録しましょう。

責任者を明確にする

「チームでやる」という曖昧な割り当ては、責任の所在が不明確になり、作業が停滞する原因になります。

Asanaの機能

タスクの担当者は必ず一人に限定。必要であれば「フォロワー」を追加して情報共有。

メリット

誰が次のアクションを取るのかが明確になり、タスクの対応漏れを防ぐ。

定期的な見直し

プロジェクトが長期化するほど、タスクの優先度や内容は変化します。週1回の定例ミーティングなどでAsanaを開き、全員で進捗確認するのがおすすめです。

「マイタスク」や「ダッシュボード」を利用して、個人と全体の進捗を同時に確認しましょう。

自動化ルールを活用する

効率化の鍵は「繰り返し発生する作業を自動化」することです。

例

「完了」列に移動したタスクは自動でアーカイブ、「期限切れのタスクは担当者にリマインド通知」

メリット

人為的な見落としを防ぎ、運用コストを削減。

まとめ

Asanaはシンプルながらも柔軟性の高いタスク管理ツールであり、個人のToDo管理から大規模プロジェクトまで幅広く対応できます。

基本操作は「プロジェクトを作る → タスクを登録する → 担当者と期限を設定する」だけとシンプル。しかし、表示方法の切り替えや自動化、外部ツール連携などを活用することで、業務全体を大きく効率化できます。

「見える化」と「効率化」を実現するAsanaを活用し、チームの生産性を最大限に引き出してみましょう。